Bukan HI sebagai Duta G20, dan Mengapa Itu Kegagalan Total Memalukan AIHI

(*note pengingat ulang: saya nyaris tidak pernah gugling ulang tiap menulis substack, agar memastikan otentik tulisan saya)

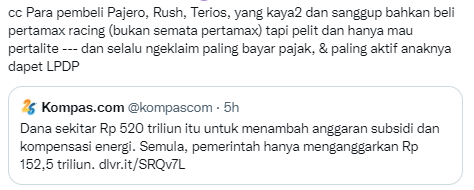

Meski sempat 5 tahun vakum FB (*nyaris), hampir tiap “musim” pendaftaran LPDP saya selalu menulis di FB berupa angka riil biaya bahan bangunan multi (lebih dari satu) sekolah dikomparasi satu paket awardee tahun tersebut. Untuk menyadarkan betapa amat besarnya uang pajak, dari petani sampai ibu-ibu di pasar tradisional, “ngeragati”, membiayai per satu awardee.

Saya pernah menulis bahwa 2017, satu awardee LPDP (secara gross) menerima setara 3 bangunan sekolah di Rote. 2015 (harusnya lebih murah, juga karena pengaruh inflasi), satu awardee LPDP setara satu bangunan sekolah di Tiom. Saya suka berganti-ganti area dan dengan sengaja—untuk menggambarkan bahwa daerah tersebut juga terpencil, pun juga sulit cari bahan bangunan. BUKAN JAWA.

Saya sedikit menambahkan, bahwa tahun pertama Jokowi itu ternyata inflasi dan budget berdarah-darah karena beberapa menteri diduga ga paham pakai anggaran, dan bocor begitu aja. Anda bisa cari sendiri siapa yang direshuffle. Dan termasuk salah satunya yang didatangkan Jokowi untuk menahan berdarah-darahnya APBN 2014-2015 adalah “memanggil ke bumi pertiwi” Sri Mulyani Indrawati: orang paling pro LPDP.

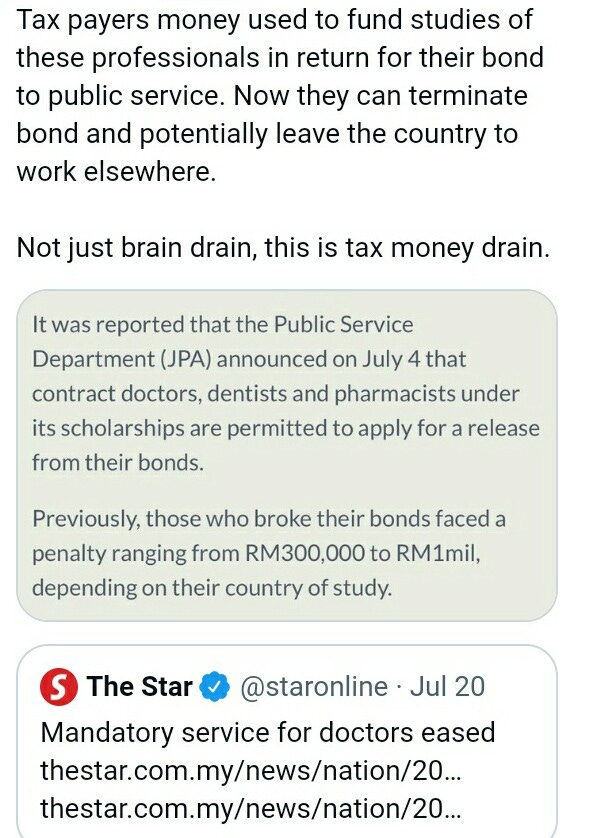

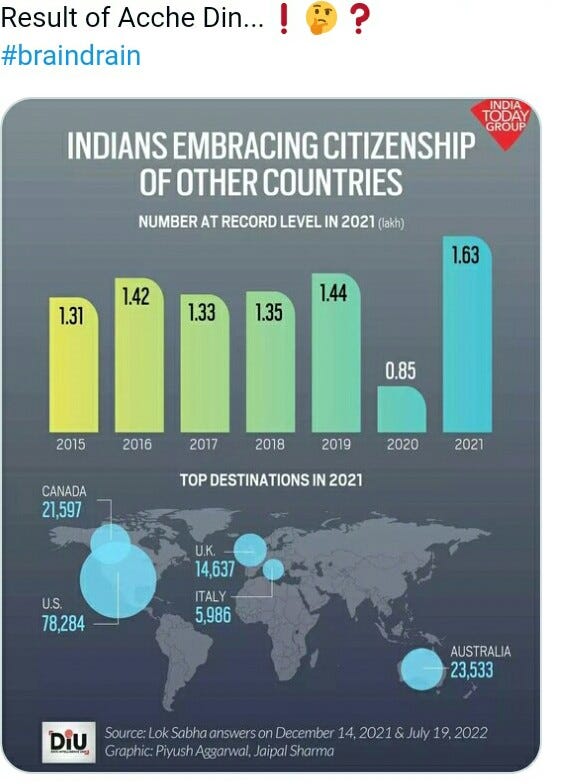

(brain drain, isu yang amat lekat dengan problema LPDP, ga cuma isu Indonesia, tapi isu di AS. once again, substack ini lebih ke isu HI, bukan LPDP)

(saat tiba di Jakarta ini, tidak ada pengumuman apapun/tidak ada wartawan nyadar beliau pulang. Saya nyaris nelpon teman saya yang pers kalau-kalau mau wawancara beliau. Cuma sehari dua hari dari foto ini, Bu SMI sudah diumumkan jadi Menteri Keuangan yang baru oleh Jokowi, fase paling awal Reshuffle dilakukan Jokowi. Saya ingat betul pura-pura baca komik Kindaichi padahal area saya/di belakang punggung saya saat ngefoto: area majalah, bukan komik)

(sekali lagi) Substack ini bahkan bukan murni tentang LPDP. Substack kali ini benar-benar tentang HI. tapi lebih detil lagi membahas kegagalan HI, entah AIHI (Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia) atau apapun itu, dalam hal memalukan bahwa orang-orang yang saya pahami “layak”, malah tidak dipilih pemerintah. Saya berjanji akan menulis lebih detil, lebih vulgar, full-rant, tentang LPDP di post substack yang lain.

Mumpung terapi sendi, entah bikin bentuk huruf N secara kayang disaat puasa, saya tetap suka mendengar streaming radio (loudspeaker). Saya kaget banget (dan tentu saja gedubrak, ga jadi kayang) saat salah satu radio menyampaikan bahwa pemilihan Maudy Ayunda sebagai ambassador G-20 adalah dari …….... Menkominfo. Bukan Menlu Retno. Saya bahkan sengaja ga nyari2 berita detik atau kompas tuk masalah hal ginian. Benar-benar detil berita ambassador ala-ala ini dari Radio saat terapi senam.

Saya tentu melihat umbul-umbul G20 dimana-mana dan ga cuma di Jakarta. Saya juga PERNAH melintas di Pejambon, jauh sebelum Januari 2022, dan sudah dipasang spanduk G20 (kayaknya Sumpah Pemuda 2021) dimana di tempat lain belum dipasang. Dan saya ngebatin “oh Gunungan itu adalah logo resmi G20 Indonesia yang megang Presidensi kali ya”. Saya ke Merak pun ada dekorasi G20, saya ke Gilimanuk pun ada. Pak Jokowi seingat saya ke Italia untuk G20, dan menerima “tukar tahun presidensi” dengan India (*Harusnya India presidensi G20 2022, tapi tukar tahun dengan Indonesia) itu November 2021, sehingga saya merasa wajar bahwa Sumpah Pemuda 2021, Pejambon sudah memasang prototip logo G20.

Saya bingung kenapa Menkominfo merasa harus memilih brand ambassador, dan apakah karena kata “KOMUNIKASI”. Ok, Indonesia sudah tidak punya Menteri Penerangan (idiom: hari-hari omong kosong. Alfatihah tuk menteri tsb). Olok-olok bahkan membuat saya keingat di FISIPOL UGM: “ILMU SOSIAL” itu ya SOSIOLOGI, SOSIATRI; “ILMU POLITIK” ya IP, AN, dan HI; sementara “DAN” (penghubung) adalah KOMUNIKASI. Saya bingung aja apakah Jokowi memang “bagi-bagi tupoksi” agar “bagi-bagi kue G-20” ke tiap kementerian. Bahkan saya tahu betul Jokowi menugaskan Ex Menteri (Wishnutama) untuk teknikal hal-hal G20 di Bali, bukan kementerian in literal, karena Wishnutama dulu yang urus (literal) AG 2018.

Tapi balik lagi: purpose apakah sampai bukan kemenlu yang mendapat hak memilih Ambassador.

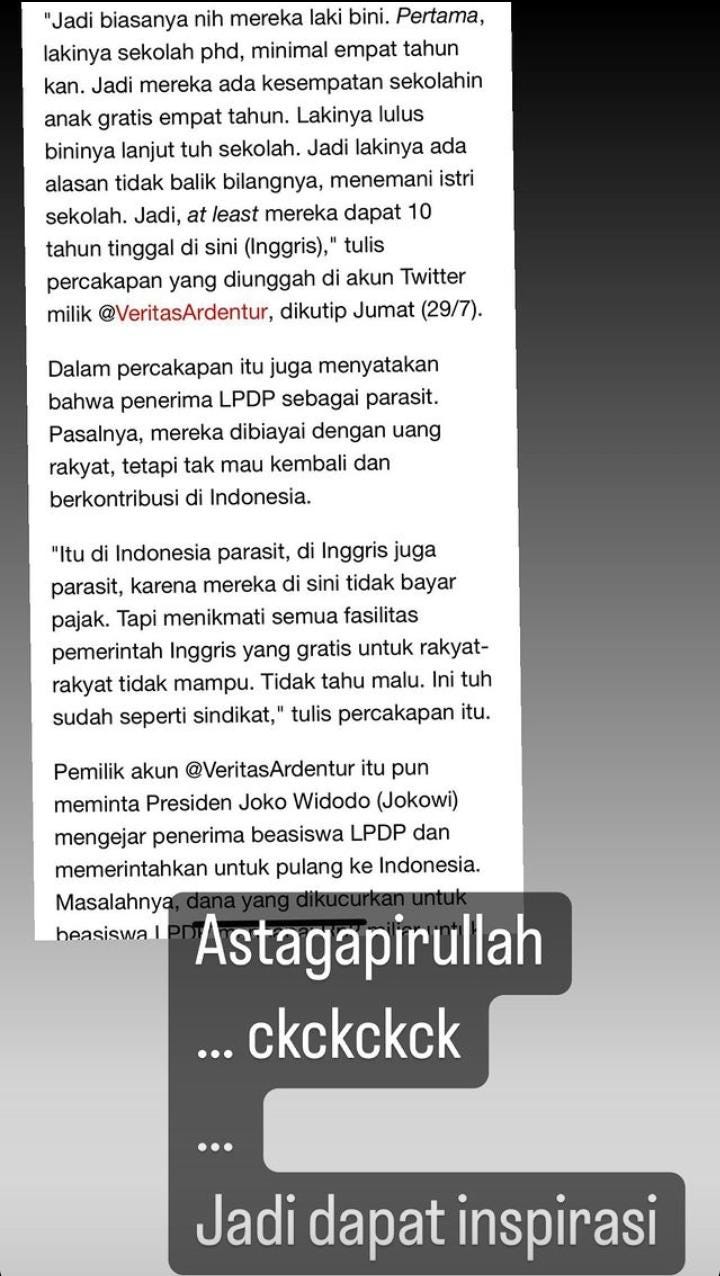

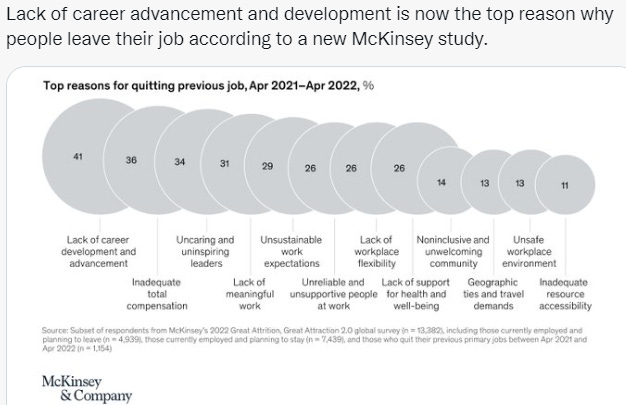

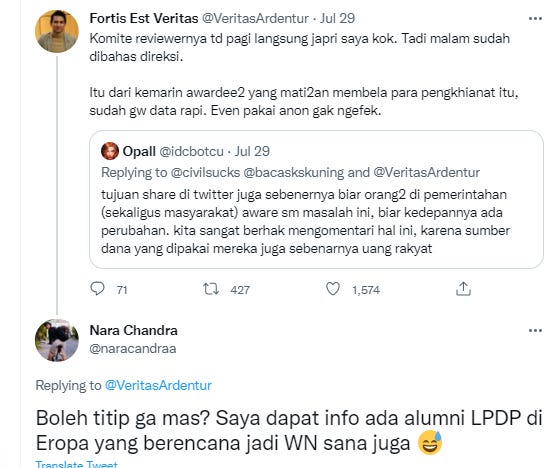

Saya teringat debat brutal 2 bulan lalu di platform Twitter. Ada dua orang Profesor, empat orang (otw) Ph.D candidate, berusaha menjelaskan kesalahan mereka dan kesalahan keseluruhan LPDP dalam pemakaian uang pajak bernama LPDP. Mereka, dengan teguh moral, merasa dan meyakini bahwa LPDP dimanjakan. Intinya “saat mau pergi, mereka meminta pajak biayai kami senang-senang di LN”. dan saat kembali ke Indonesia, nyaris semua awardee(s) meminta pemerintah (kembali menggunakan budget APBN) untuk menyediakan/membangun ekosistem industri bagi “otak-kepintaran mereka”. Alih-alih, para awardee(s) berjuang keras dari nol untuk negaranya sendiri/berjuang dari nol membangun ekosistem atas “otak” amat mahal mereka.

Mereka, Profesor dan Ph.D candidate ini, karena moral hazard, merasa perlu speak up, bukan cuma bahwa mereka (juga) menikmati LPDP / uang pajak. Tapi menyadari makin kesulitan/sempitnya elastisitas budget pemerintah ditengah covid. Sehingga harusnya awardee LPDP tidak manja dan (kebanyakan) menuntut (lagi) setelah menikmati “uang pajak” yang menyekolahkan mereka.

Awardee:

stories another LPDP awardee:

(gambar ini stories dari seorang LPDP awardee, saat dari Jakarta kembali ke negara bersekolah dibayari negara. Saya meyakini ini pakai uang sendiri tuk berangkat---mostly Qatar Airways. Saya ingat betul baru sejam sebelum stories ini, saya ngobrol dengan yang udah saya anggep adik sendiri, lagi kena covid di negara yang sama. Dia ga punya luxury uang untuk PP Jakarta-****-Jakarta tuk mengungsi saat covid mengganas utamanya di Eropa sejak outbreak covid di Bergamo. Pembuat stories dipastikan awardee LPDP dan keluarganya amat kaya, jika tidak boleh disebut Triliuner or Crazy Rich)

God Sake, saya pernah bertahun-tahun menyaksikan horor bahwa rapat di DPR bisa sampai jam 4 pagi. Ini berlangsung tiap tahun, dan berlangsung (tiap tahunnya selama) 2-3 pekan. Bahwa tim Kemenkeu, hampir ratusan “baju biru kemeja kemenkeu” tidur di sepanjang koridor DPR naik turun lantai, dari Banggar sampai ke ujung gedung lain, karena alotnya rapat RAPBN.

another fucked up. yu ambil LPDP, padahal lu keluarga super kaya yang bahkan baju wisuda minta tolong desainer yang normal invoice miliaran (*but kebaya nya ga mungkin segitu sih, but ya ratusan juta). fucked up pajak petani blablabla

Tim Kemenkeu sampai bawa mesin fotokopi sendiri, dan bawa puluhan box/kardus kertas A4 sendiri, bukan kertas sekretariat Banggar DPR. Saya sering bingung mau Tahajud dimana di DPR, karena ruang Mushola (lantai 2 DPR, persis diatas komisi 9/IX, satu lagi Mushola di semacam selasar penghubung antara gedung DPR yang tinggi ke arah MKD DPR dan ruang komisi 1, 3, 8, dan Banggar) dan bahkan Masjid DPR (*Masjid DPR di luar bangunan utama DPR, tapi masih di kompleks DPR, dekat sisi Stasiun Palmerah) ada banyak staf Kemenkeu tidur.

Proses pembahasan APBN adalah momen "paling boros kertas per Hari" dibanding pembahasan apapun (kasus; menteri disidang; bahas RUU; dll) di DPR, pre era covid. "Kitab" atau draft R-APBN kira2 tebalnya 600an halaman (*buku World Politics nya HI kadang kalah tebal). Dan tiap momen banggar, draft tersebut dicoratcoret in physically, dan rapat sesi selanjutnya harus diganti draft print yang baru. Setiap set satu momen rapat, Kemenkeu kira-kira harus print 170an kalau ga salah. 50 tuk all anggota Banggar; 50an tuk asisten tertinggi tiap anggota Banggar. 20an tuk tamu dirjen Kemenkeu yang rapat (+ Menkeu, kalau Menkeu nya ikut rapat). 50an sisanya tuk cadangan, atau dibagi2 ke wartawan (Tim Balkon, karena memantaunya dari Balkon) atau cadangan lain jika Tim Fraksi suatu partai (misal) tiba2 minta salinan fisik.

Maka Kemenkeu bawa mesin foto copy sendiri, saking akan sering2 ganti. Ga heran dalam pekan-pekan Banggar rapat APBN/R-APBN, Kemenkeu nge print langsung di DPR (pakai mesin sendiri) sampai habis 50 kardus kertas. Saya ga ngerti kalau ZOOM (karena covid).

Apakah Menkeu atau Gubernur BI pernah ikut rapat yang sampai jam 3-4 pagi? Berulang-ulang. Secapek itu untuk urus uang dari Taxpayers. Yang secara vulgar dipertontonkan hura-hura oleh (sebagian besar) Awardee LPDP dan (oknum, sebagian kecil, entah sebanyak apa, or kapan2 jadinya "sebagian besar") yang ingin lari dari kontrak bakti ke negara.

Jadi saya minimal pernah punya pengalaman memahami APBN, literal. Dan berulang/bertahun-tahun, setidaknya 4 tahun.

Kembali ke Profesor dan Ph.D yang secara moral menyadari salah penerapan LPDP. Saya kaget bahwa begitu brutal, dan saya tahu betul itu (akun-akun) HI, lintas kampus. Akun-akun warga HI menyela dan memaki secara brutal, “kebun binatang”, ke Profesor dan Ph.D ini di Twitter.

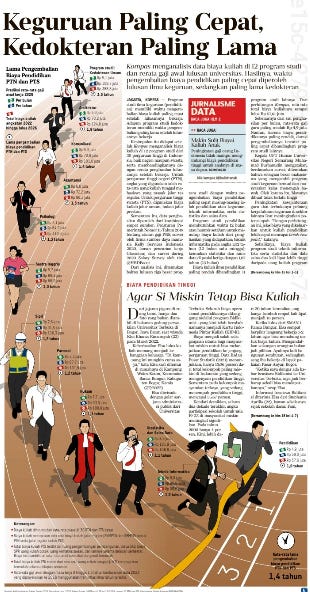

Saya sadar betul biaya kuliah HI (di semua kampus) amat mahal, dan kadang ga impas antara yang dibayar dengan fasilitas yang diberikan (saya mengulasnya disini). Saya sangat sadar betul betapa aktifnya, minimal di UGM, warga HI bukan semata berburu LPDP, tapi bahkan sejak mahasiswa berburu beasiswa, padahal (dari) keluarga kaya (banget).

Saya BEM Kampus (bukan level Fakultas—saat saya berkuliah, tidak ada BEM Fisipol). Meski saya sebetulnya di divisi yang “mikir”, saya ikut juga memantau-mengawasi-menyampaikan/memastikan warga UGM penerima beasiswa tidak lupa mengambil/mencairkan (*ternyata lupa mencairkan itu bisa banyak terjadi). Saya tidak cukup yakin berapa ratus / ribu slot beasiswa bertajuk “PPA” (ini bisa diambil si kaya/mahasiswa berpunya) dan beasiswa “BOP” (*ini pasti harus orang lemah, ada bukti kesulitan keuangan secara persuratan). HI UGM dari tahun ke tahun selalu 10 tertinggi passing grade se-UGM (Sosial-Eksakta digabung). Tahun ini HI UGM nomor 6 tertinggi senasional. Tentu saja amat-amat kaya (*tidak kayak saya yang minoritas). Saya tahu betul (begitu) banyak teman-teman saya, senior saya, dan junior saya (*karena tiap musim beasiswa, BEM mendapat akses tertentu nama-nama, divisi tertentu BEM terkadang melakukan seleksi lanjutan kepantasan/tidak pantas). di HI UGM, yang kaya-kaya, ikut ambil Beasiswa PPA. Dengan segala privilege (misal) wifi Kosan atau Laptop bagus dan atau ga harus part time, tentu saja begitu banyak HI UGM mengambil Beasiswa PPA—karena ya lolos. Indeks Prestasi 3,5 keatas, ya pasti gampang.

Bayangkan mahasiswa jurusan lain (tapi masih FISIPOL) atau mahasiswa non FISIPOL lain, yang ga punya privilege serupa. Misal satu aja: harus kerja part time. Mereka sangat sulit untuk konsisten IPK 3,2 misalnya karena (HAMPIR PASTI) absen 1-2 kali per mata kuliah (*belum gabungan matkul). Alih-alih gaji part time nya “cukup”: mereka malah ga dapat beasiswa apapun (bahkan diluar PPA atau BOP pun juga ga dapet), cuma karena dilema harus kerja, yang secara rupiah nyari sama aja dengan nilai beasiswa. Sementara teman-teman saya (sebagian besar), juga senior-junior saya, amat leluasa mendapat beasiswa.

Orang yang sama (1) rutin beasiswa PPA dan kemudian kini(2) LPDP, menjadi beberapa dari nama-nama lain yang Februari/Maret lalu memaki-maki Profesor dimaksud di awal cerita (di twitter), profesor yang menerima LPDP/menjadi awardee LPDP tapi mengakui begitu banyak loophole. Akun (awardee) LPDP lain mengakui betul LPDP adalah most generous scholarship ever, negara lain ga sepemurah itu. Profesor dimaksud ini, memakai istilah Pathological Liar untuk tabiat serakah-dengan-membiasakan mengurangi data kekayaan sebenarnya, demi meraih beasiswa dan bahkan lari dari tanggungjawab (*tidak akan pulang ke NKRI harga mati).

Saya gabisa memastikan apakah situasi ini (mahasiswa kaya HI amat intens mengambil beasiswa, meski secara keuangan ga butuh) menjadi hal umum di HI kampus lain. Disaat saya yakin bahwa HI apapun kampusnya PASTI MAHAL. Baru-baru ini, oleh Harian Kompas memakai visual pelari, Jurusan Komunikasi ditulis urutan kesepuluh jurusan terlama untuk “balik modal” biaya kuliah vs gaji. Urutan 12 atau terbelakang (ga perlu heran) Kedokteran. Saat saya berkuliah, PBS (Penelusuran Bakat Skolastik) Kedokteran UGM biayanya pakai istilah M. Bukan lagi juta. Sementara Komunikasi bahkan tidak semahal HI. Saya pro mempermurah HI. Andai Kompas hitung jurusan HI, mungkin sama belakangnya dengan kedokteran.

Saya sadar betul, dan pernah, melihat aktifnya warga HI (lintas kampus) ramai-ramai membela Maudy Ayunda yang menikmati LPDP padahal jelas2 (bukan hanya) keluarga kaya raya tapi juga menjadi brand ambassador belasan produk. “NGAPAIN JUGA APPLY LPDP—DAN DITERIMA PUN”. dan ternyata Maudy dibela habis-habisan berbagai warga HI lintas kampus. Saya meyakini mereka membela Maudy sebagai pembenaran juga untuk mereka sendiri (yang kaya banget) berhak mendapat LPDP. “Gue, minimal ortu gue deh Prad, kan bayar pajak gede banget, masa’ gue ga boleh dapet LPDP”

Sampai, saya kaget bahwa Maudy Ayunda itu ditunjuk bukan dari Bu Retno tapi Pak Plate Menkominfo. Saya bayangkan kalau Sandiaga, maksudnya jika Jokowi memberi tupoksi brand Ambassador G20 ke MenPar, mungkin orang yang dipilih adalah ini.

Saya tahu betul angkatan saya, berbagai kampus, benar-benar HI bukan kek Maudy, ada yang capaian Ivy League nya lebih perfect. Ga kalah cakep, ga kalah cantik, ga kalah tegap, ga kalah tinggi, cuma kalah populer. Mostly di Kemlu dengan segala flexingan macem-macem capaian. Saya tahu betul setidaknya 4 angkatan diatas saya pun juga sama, pun (setidaknya) 5 angkatan dibawah saya.

Saya bingung banget kenapa (HARUS BANGET) nyari Maudy. Apakah harus banget karena “butuh orang terkenal” tuk populerkan G20? Kenapa ga sekalian Lesti atau Ayu Ting Ting misalnya, atau bahkan Raisa (saya lupa Raisa jurusan apa dan saya gamau googling) atau Dian Sastro (Filsafat) misalnya.

*Oknum-oknum awardee LPDP nomad tapi berpura-pura jadi migrant atau jadi pengungsi. Dibiayai proses defect / desertirnya ke negara 4-5 Miliar / Tahun / orang dari uang pembayaran pajak atas / oleh petani, buruh dll selaku taxpayers.

Saya berusaha menyederhanakan bahwa Pak Plate memilih Ayunda — dan bukan orang yang benar2 HI (*yang lebih dipahami warga Pejambon/Kemenlu), karena hal sepele: minimnya HI di NTT.

(apakah anak2 HI yang amat kaya memang gabisa/ungovernable sehingga rakus ambil LPDP)

Saya berusaha membayangkan bagaimana jika AIHI berusaha mempermurah dan atau apalah gimana teknisnya, mendorong perluasan HI di provinsi-provinsi yang sedikit (vulgar aja ya) “secluded”. Bayangkan jika sejak lama NTT punya sampai 10 kampus yang punya HI. Mungkin (bahkan) Johny G. Plate (saya khawatir banget) ga ngerti ada jurusan HI—bahkan disaat saya tahu betul ada sebagian kecil warga Kominfo HI. karena saya pernah kerja bareng sama Kominfo (meski bukan rezim Plate).

Balik lagi ke standing position saya yang pro bangunan fisik sekolah dan bukan (dihambur2 LPDP). Bayangkan HI lebih banyak, hadir secara fisik, di NTT. Mungkin Brand Ambassador G20 itu warga HI beneran, yang saya kenal. Entah 2007, 2006, atau 2008, 2009 (ga harus HI UGM, gak, gak harus).

Yang lebih menyedihkan sebetulnya….. bahwa Provinsi NTT, provinsi nya Pak Plate. pernah, atau sampai sekarang masih, berebut SDA gas alam, atas suatu area Maluku. Namanya Blok Masela, di Tanimbar, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Memang banyak yang ga nyadar bahwa meski kesannya jauh sekali, ternyata Maluku dan NTT dekat, kalau dihitung pakai Tanimbar. Di area tersebut, dimana (pernah), ada setidaknya literal 3 guru dalam setahun utuh, dan saya berbulan, hidup di daerah bernama Tanimbar. NTT dan Tanimbar (Maluku) berebut porsi bagi hasil SDA Gas Alam dengan NTT. 3 Guru utuh setahun itu HI semua.